必見!起業の成功率を高くする5つのポイントと6つの注意点

「漠然と起業を考えているが踏み切れない…。」

「起業するには何が必要なのか分からない…。」

こう考えている起業予備群の人も多いはずです。たしかに、分からないことだらけで不安になるのも当然でしょう。

しかし、起業には「成功率をあげるコツ」があるのです。

それを知っておけば、不安が少し和らぐかもしれません。

起業の成功率とは?

そもそも、何をもって成功とするかは個人によって異なります。

どんどん売上があがって、がんがん稼ぐことに喜びを感じる人もいるでしょう。

一方で、他人に縛られずに自分のペースで仕事ができる環境を獲得したとか、稼げなくても自由だから成功だとみなす人もいるでしょう。

成功の価値観はさまざまです。

しかし、いずれも事業そのものがつぶれてしまっては、間違いなく失敗です。

そこで、ここでは「会社が生き残っていること」を最低限の「成功」と定義して話を進めます。

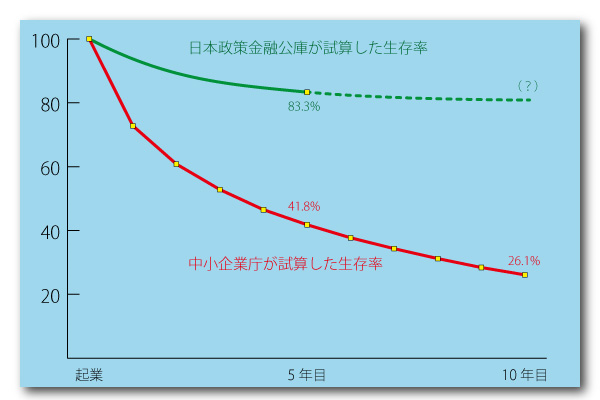

「起業した会社の3割が1年でつぶれ、10年後も生き残っているのは2割ほどだ」といった説があります。

また、数字こそ違っても同じような説が数多くあり、世間一般でも信じられているようです。

おそらく、その情報の元ネタになっているのは中小企業白書に掲載されたデータでしょう。

それをもとに計算してみると、1年生存率72.8%、5年で41.8%、10年で26.1%という衝撃の結果ですから、面白半分に話が広まっていったものと思われます。

しかし、日本政策金融公庫から出されているデータは、これと全く異なるものです。

「開業後の事業存続と倒産の動向」によると、5年後の生存率は83%ほど。つぶれたり連絡不明になったりした会社は17%に過ぎないというのです。

この違いはいったい何なのか。それは、試算の対象となった企業の質にあるのです。

中小企業庁の方は「従業員4人以上の製造業」を調査しています。

従業員がいるのですから、決して小さな起業というわけではありません。それでもこの数字です。

一方で、日本政策金融公庫が調査対象としているのは「融資先」です。つまり、起業のときに資金を貸した会社ということです。

会社がお金を借りたというのは、公庫の審査を経て契約し、お金を借り「られた」という意味でもあります。

貸す側の公庫も、融資先がつぶれては困りますから、事業内容や資金計画を見て「大丈夫そうだ」と判断した会社に融資をします。

逆に言えば「ダメっぽい」と判断された会社は、融資の時点ですでに外されているのです。

ここから、起業する際の重要なポイントが発見できます。

少し規模が大きくても、計画が甘い会社は生き残れません。

しかし、きちんと事業計画を練って資金を回せる会社は、そうそうつぶれないのです。

「1年で3割がつぶれ、10年後も生き残っているのは2割」という話に惑わされないでください。

起業すべき年齢とは?

いつ起業するべきかについては、年齢が若すぎる、逆に高すぎるなどと気にする必要は一切ありません。

思い立ったが吉日の精神で、いつでも起業準備にとりかかって良いのです。

実際、どの調査を見ても起業した人の年齢はバラバラです。しいて言えば、元気でチャレンジ精神旺盛な30代と、リタイア後に起業した60代がやや多いというデータが出ているくらいでしょうか。

しかし、個人の事情とタイミングのほうが、明らかに優先事項です。

なぜなら、起業しようかしないか迷ったまま、いたずらに時を過ごす人が多いからです。

- 「いつかは起業したいな」という起業予備群が約120万人

- 「そろそろ起業したい」という起業希望者が約80万人

- 「本気で準備を始めた」起業準備者が約40万人

- そして「本当に起業した」者は、たった20万人

というのが、中小企業庁がまとめた数字です。

ずるずると流されていく人がいかに多いか、データとして示されています。

繰り返しになりますが、起業に年齢は関係ありません。すぐに準備を始めましょう。

投資と回収年数

ただし、一点だけ注意しなければならないのは、投資と回収年数です。

せっかく苦労して会社を立ち上げても、その旨みを自分が味わえなければ意味がありません。

わざわざこんなことを書くのは、高齢者ほど投資金額が大きいというデータがあるからです。

おそらく、サラリーマンとして何十年も勤め上げたことによる貯金や退職金があるため、いきなり立派な株式会社を作ってしまうのだろうと考えられています。

しかし、起業の規模はもっと小さくても良いのです。

BtoBビジネスだからとか、信用が第一だからというのも分かりますができたてホヤホヤの会社に、そもそも信用などありません。

むしろ、起業したときに信用されるべきは「個人」ですから、肩書などつくらなくても構わないのです。

自分は個人として信用に足る人間か、自信があるなら大きい投資金額は必要ありません。

起業が失敗する6つの原因

予測不可能な事故でもないかぎり、たいていの失敗には原因があります。

そこで、先輩起業家たちはどこで間違えたのかを知っておけば、いざ起業しようとしたとき、あらかじめリスクを回避できる可能性が高まるのです。

ここからは具体例を交えながら、起業時に起こりやすいミスを確認していきましょう。

その1 マーケティングのミス

競合するサービスは広く考えておかなければなりません。

たとえば、お蕎麦屋さんを開業するとしましょう。有名店で修行し、腕前もばっちりで「美味い蕎麦なら誰にも負けない」と自信満々です。

しかし一方で、ランチを探している人は、必ずしもお蕎麦が食べたいと思っているわけではありません。

お腹が満たされて美味しいものなら、ラーメンでもカツ丼でも何でも良いわけです。

ここに認識のギャップがあります。

お蕎麦屋さんの世界ではトップレベルのつもりでも、飲食業界ではよくある腕自慢の一人でしかありません。

競合しているのは、お蕎麦屋さんだけではなく、飲食店すべてなのです。

こういった例は他にもあります。

癒し系マッサージサロンは、癒しの意味ではスパやアミューズメントとかぶっていますし、肩こり腰痛なら医者や飲み薬でも良いわけです。

起業したての個人営業なのに、いきなり大資本の企業と戦うのですから大変に決まっています。

まだ手をつけられていない市場、いわゆるブルーオーシャンで起業したつもりが、競合がひしめくレッドオーシャンだったというのでは目も当てられません。

その2 技術力の不足

誰にでもできる仕事で起業するのはあまり感心しません。

今度はラーメン屋さんで3年修行し、開業するとしましょう。

実際、それ以下の経験でのれん分けしているチェーン店もあるようですから、無理な話ではないはずです。

しかし、あなたが3年の修業で独立できるなら、他の人も3年の修業で独立できるのです。

仕事のハードルが低い事業には次々と参入者があらわれ、最後は価格競争になるというのも、よく見る風景でしょう。

「高い壁を乗り越えたとき、その壁はあなたを守る砦となる」という言葉があります。

まったくその通りです。誰にでも乗り越えられる低い壁は、あなたを守ってくれません。

その3 営業力の不足

業界研究もしたし、腕も良いから、後は勝手に顧客が来るのを待っていればよい──とはなりません。

顧客がつかなくて失敗する新規企業はあとを絶たないのです。

知名度のない起業したての会社こそ、営業力が必要です。

なにもペラペラとよくまわる口が必要なのではありません。自分たちの商品やサービスを「上手に」伝えることが営業力です。

伝える手段は、パンフレットでもホームページでも何でも構いません。

そして伝える手段を用意したら、次は広める努力をしましょう。展示会に出かけていってパンフレットを配るとか、SNSで身近な人に発信するといったところから始めましょう。

遠慮は禁物です。

「我ここにあり」と宣言し、顧客に気付いてもらってからが本当の勝負です。

勝負がはじまる前からコソコソ隠れていては話になりません。

その4 折衝力の不足

折衝力とは物事を有利に進めるための、いわば交渉力です。

自信があるのなら堂々と交渉しましょう。高圧的になることも慇懃無礼もタブーですが、筋の通った話であれば相手も聞いてくれるはずです。

大事なのは、交渉するタイミングは「最初」だということです。

たとえば始めたばかりだからと安い仕事を請ければ、次からはその価格が基準になってしまいます。

顧客から「こいつは安いやつだ」と思われてしまっては、いつまでも下請けで終わってしまうでしょう。

これは、サラリーマンから都合の良い外注先にジョブ・チェンジしてしまったという、よくある失敗例です。

これでは何のために起業したのか分かりません。

逆に、多少強気でも「これこれの理由でこの価格です」と提示し、それを取り引き先も了承したのであれば、しっかりとした経営の柱が一本立つでしょう。

何ごとも初めが肝心です。

また経営知識がないため足元を見られ、銀行や税務署のいいなりというケースをよく見ます。

慈善やボランティアのために起業したのならともかく、生活の糧を得るために会社を起こした人がほとんどのはずです。

それならば稼いだお金を他人に持っていかれるのを、黙って見ていてはいけません。

銀行と金利の交渉を行ない、税務署と損金算入をめぐってやりあい、会社の財産を守るのも、経営者の折衝力にかかっているのです。

その5 モチベーションの低下

よく言われる通り、起業したての経営者は孤独になりがちです。そのため、モチベーションの維持が難しいこともあります。

- 相談者がいないことによる孤独感

- 事業が思ったように上手くいかない徒労感

- 間違った方向に進んでいるのではないかという不安感

といった「負の感情」が生まれると、自分一人ではコントロールできなくなってしまうのです。

実際、NPO法人「自殺対策支援センターライフリンク」の調査によれば、起業した自営業者はサラリーマンより自殺しやすいことが分かったそうです。

せっかく意気揚々と旗揚げしたのに、延々と孤独な戦いをしいられたあげく、最期がデッド・エンドではあまりに切なすぎます。

詳しくは後述しますが、モチベーションを維持するためにも孤独になってはいけません。

その6 社員の選択ミス

社員を増やすときに妥協してはいけません。

プラスになるどころか、マイナスになることもあるからです。

どのタイミングで社員を増やすかというのは、多くの起業家が直面する難しい課題です。

まだ売上が1.5人前くらいのときに、赤字承知で社員を1人増やすか、それとも2人前まで単身で頑張るか、どちらが正解か一概には言えないでしょう。

そして、誰を入れるかも問題です。軍人にたとえたものですが、ハンス・フォン・ゼークトによる次の言葉は参考になります。

・有能な怠け者は指揮官にせよ

・有能な働き者は参謀に向いている

・無能な怠け者は下級兵士が務まる

・無能な働き者は銃殺するしかない

だいたいのタイプは何かしら使いようがあるのですが、問題なのは「無能な働き者」です。

具体的に例をあげるなら、やたらにしゃしゃり出てきて口を出すけれど、そのアドバイスはまったくの的外れといった人でしょう。

わざわざ外部から招き入れることはないはずですが、とある起業コンサルタントは「起業家の家族、特に配偶者にその傾向がある」と、言っています。

一生懸命お手伝いをしているつもりで実は邪魔。しかも、邪険に扱うわけにもいかない。そして、勝手にストレスをためてヒステリーが大爆発という、一連の流れが目に見えるようです。

確かに困りものでしょう。

まさか銃殺するわけにもいきませんので、まずは初めから入れないという予防策で対応しましょう。

成功率をあげる5つのポイント

失敗しやすいポイントを抑えたうえで、成功率をあげるコツを積み上げます。

起業する前から心がけておくのはもちろんですが、起業してからも続けるのがポイントです。

経営のスキルアップに終わりはありませんし、本業が上手く回れば新規事業に手を出すこともあるでしょう。

その時の考え方は、起業する時の考え方と全く変わらないのです。

ポイント1 人の意見を聞く

人の話を素直に聞く起業家は伸びる。

多くのメンターやアドバイザーが、口をそろえて言う言葉です。

より正確に言うなら、よく聞き、自分のものとして理解し、そして実行してみるということでしょう。

起業に限りませんが、相手が誰であろうと我慢強く傾聴し、飲み込んで消化する能力は人としてのレベルアップに必要です。

また、こういう人は他人に好かれやすいので、孤独に陥ることが少なくて安心です。

経営者は孤独になりがちです。

孤独を解消する仲間を作りましょう。近くにあれば、起業サークルに加入するといった方法がオススメです。

経営に関する悩みを聞いてもらい、逆に相手の話も聞いてあげるのです。他人のビジネスは自分と関係ないと思うかもしれませんが、意外な気付きをもらうこともあるので楽しいものです。

そして、もっとも重要なのは家族の理解です。

起業にあたって不安をいだいているのは自分だけではありません。

生計をともにする家族もハラハラしながら見守っているのです。

できるだけ話を聞いてあげて、後から問題化するのを防ぎましょう。放置すればするほど、火種が大きくなってしまうのです。

ポイント2 経営者の視点を持つ

起業して一国一城の主になったからには、サラリーマン的な考え方を捨てなければなりません。

経営者は自分の仕事だけやっていればよい立場ではないのです。

資金調達から商品サービスの質、社員やスタッフの管理まで、全てを統括する必要があります。

もちろん、自分自身も管理しなければなりません。なぜなら、他に代わりはいないからです。

そこで必要になるのが、経営者の視点です。

具体的には、先輩起業家や仲間の考え方を学ぶとともに、一通りで構いませんので関連書籍を読んでおくとよいでしょう。

「タイプ別!起業準備のために絶対に読んでおくべき書籍15選」記事を参照してください。

知識は力ですから、経営者として迷ったときにも、大きな指針になるはずです。

そして実際に起業してみると、もうサラリーマンには戻れないと思う一方で、サラリーマンが「労働者」としていかに守られているか分かるでしょう。

「あのとき社長はこういう気持ちだったのか……」と思い返すことがあるかもしれません。

しかし、そういった立場の違いに気付いたことは、経営者の視点を持ちはじめた証拠なのです。

ポイント3 副業から始める

可能なかぎり、まずは副業として始めるのが原則です。

規模は小さくてもまず試してみることで、事業の収益や将来の見込みを実地テストできるからです。

場合によっては、これはダメだと気付くかもしれません。

しかし、小さいテストだけなら、失敗しても傷は浅くてすみます。

大ヤケドをしなければ、失敗ポイントを改善して再チャレンジすることもできるでしょう。

事業は一世一代の大バクチではありません。しかし、よくプランを練り上げ、99%成功すると確信していても、なかなか思った通りにはいかないものなのです。

また「でも本業と副業のダブルワークなんて大変だから」という愚痴は禁物です。

なぜなら、起業の前後はもっと忙しいからです。起業を志すなら、ダブルワークくらい余裕をもってこなせなければいけません。

ポイント4 失敗しない準備

できるだけ固定費を抑え、無駄遣いをしないようにしましょう。

出資金が豊富な場合、一時的にしろ、現金残高がたくさんあるように見えます。

しかし、それは大事な経営資源です。まだ準備段階なのに、いきなりベンツに乗ったり、立派なオフィスを構えたりといった見栄の部分に浪費してはいけません。

失敗しない準備とは、つまり節約精神の起業準備です。

いまや、大企業でさえオフィスは縮小傾向にあります。

自宅勤務を認めているところも少なくありません。オフィスの家賃など真っ先に削るべき対象なのです。

見栄をはるなら、インターネット上の窓口であるホームページのデザイン費にかけたほうが良いでしょう。

一度作っておけば、世界に発信できるのですから、元はとれます。

もちろん複数の見積もりをとるなど、節約精神は忘れてはいけません。

逆に商品やサービスの質に直接関わるものには、出し惜しみせず投資しましょう。

初めからしっかりした商品ができていれば、あとから企業としての信頼がついてきます。

ポイント5 耐えられる方策

良いアイデアも初めは上手くいかないことがあります。

事業が回りはじめるまで耐えられる体制を作っておきましょう。

自分の貯金は言うまでもなく、会社が食いつなげるようにしておく必要があります。

そこで、たとえば独立前に勤めていた会社から、外注の仕事をもらっておくというような方策が考えられるでしょう。

起業した会社の本業が成立するまで、今度はもとの仕事を副業にしておくわけです。つまり本業と副業の逆転です。

もちろん、元の会社から外注をもらえるとは限りません。

しかし、常に勉強して複数の仕事を持っておくのは、自営業者の鉄則です。

今までも何かしらの技術革新で、その仕事自体がなくなってしまった人を目の当たりにしてきたはずです。

たとえば印刷屋さんで活字を拾っていた職人さんは仕事がなくなりました。

パソコンでデータを入稿するDTP(デスク・トップ・パブリッシング)であれば、そもそも活字が要らないからです。

ベテラン職人さんほど、新しい技術についていけなくなりがちです。しかし、別の技術を持っていれば食いつなぐことができます。会社も同じです。

成功事例紹介

これまで見てきたことを踏まえ、成功事例と突き合わせてみましょう。

大企業を育て上げた経営者も、ベンチャー企業の経営者も、規模こそ違うものの行なっていることはそれほど変わりません。

事例1 アップルコンピューター(スティーブ・ジョブズ氏)

アップルコンピューター(現アップル社)の共同設立者であり、ピクサーを成功に導いたことで知られる伝説の経営者です。

おそらく名前くらいは知っている人がほとんどでしょう。素晴らしい経営者として有名な一方で、伝記などでは「イヤな奴」として描かれることも多いようです。

しかしよく人の話を聞き、要素を飲み込んで実行するという成功ポイントは、良くも悪くもきっちり抑えられています。

問題はそれを実行するにあたって「オレが考えた」と主張してしまうところで、アイデアを盗まれた人は当然怒ります。

そのため、一部からはさんざんに悪口を言われてしまうのでしょう。

またもはや副業という規模ではありませんが、彼は常にさまざまな事業に関わっています。

共同設立者でありながらアップルコンピューターから追放された時も、あっさりと別のビジネスを立ち上げ成功させているのです。

そしてこだわりのある部分には、惜しげもなく投資しました。

周囲から「コストと効果が見合わない」と止められても、素材や性能に徹底的にこだわり、妥協することはありませんでした。

これにより「スティーブ・ジョブズなら間違いない」という熱烈なファンを獲得したのです。

事例2 ランサーズ株式会社(秋好陽介氏)

デザイナーやライターなどを請け負うフリーランサーと、それを発注する企業をつなぐ仕組みが「ランサーズ」です。

単に自営業者が仕事を探しやすくなるだけではありません。

これなら、病気などで外に出られない人も、持っている技術を活かして社会に参加することができるのです。

いろいろな意味で素晴らしい事業と言ってよいでしょう。

学生時代から起業マインドを発揮していた秋好氏ですが、サラリーマン時代を経て立ち上げたビジネスは、必ずしも順風満帆だったわけではありません。

まず「そもそもクラウドソーシングってなに?」というレベルから、世間に事業を説明しなければならなかったからです。

その創業期を耐えられたのは、ここでも取り上げた通り、副業を持っていたことにあります。

簡単に言っていますが、新規の起業をしながら副業を回すのは大変です。

人の2倍3倍は働かないといけないでしょう。しかし、それに何年も耐え続けたのです。

まとめ

はじめの方でも述べましたが、何をもって成功とするかは個人によって異なります。

- 一時的に生命を削る思いをしてでもビジネスを成功させるべきなのか

- お気楽に食べていければそれで良いのか

など、価値観はさまざまです。

そして「この程度のポイントを守れば成功するなら簡単」と受け止めたか、「こんなの自分にはできない」と感じたかも違うでしょう。

そのうえで、自分の成功スタイルを決めることが、起業の一歩目となるのです。